Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл Своим другом (Ин.11:3,11), а когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых (Ин.11:17-44). Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в действительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря. Праведный Лазарь упоминается в Святом Евангелии еще один раз: когда за 6 дней до Пасхи Господь опять пришел в Вифанию, там был и воскрешенный Лазарь (Ин.12:1-2, Ин.12:9-11).

После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил. Святые мощи епископа Лазаря были обретены в Китии. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов». Византийский император Лев Мудрый (886–911) повелел в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь и положить в храме во имя праведного Лазаря.

Воскрешение Лазаря свидетельствовало о Божественном всемогуществе Спасителя и владычестве Его над смертью и вместе с тем служило живым знамением общего нашего воскресения и прообразом воскресения Самого Господа.

+++

О воскрешении Лазаря пишет один из четырех евангелистов — Апостол Иоанн Богослов.

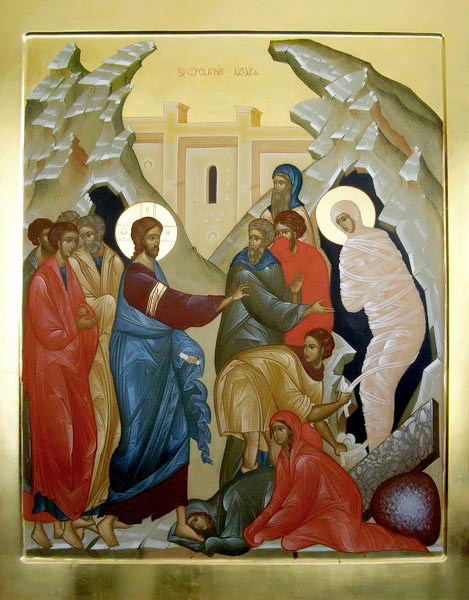

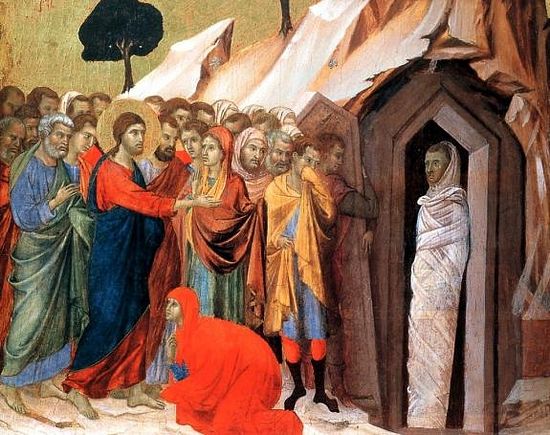

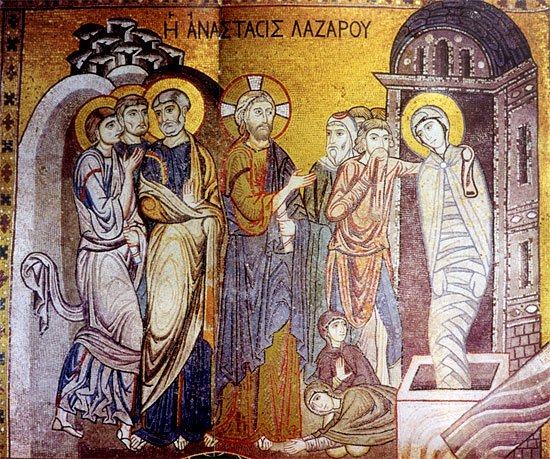

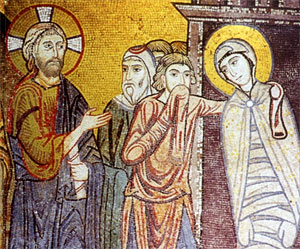

Перед тем, как отправиться в столицу — Иерусалим, Христос пришел в дом своих друзей в Вифании, предместье Иерусалима. В доме жили Марфа, Мария и их брат Лазарь, здесь они не раз принимали Спасителя как самого дорого гостя. Христа привела сюда печальная весть — его друг Лазарь умер.

Еще по пути в дом умершего друга Христос встретил Марфу и спросил ее: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» На что Марфа ответила: «Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».

Христос очень любил своего друга и, подходя к гробнице, где уже четыре дня покоилось его тело, заплакал. Вместе с учениками Он приблизился к пещере и сказал окружающим его людям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход. На что Марфа воскликнула, что брат ее уже «четырехдневный» и смердит. Иисус напомнил ей о беседе по дороге в Вифанию: «Не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию?» И камень отвалили.

Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь, гряди вон!».

+++

Краткое житие святителя Лазаря Четверодневного, друга Божия

Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл Своим другом (Ин.11:3,11), а когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых (Ин.11:17-44) (Воскрешение Лазаря воспоминается Церковью в субботу шестой недели Великого поста – Лазареву субботу). Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в действительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря. Праведный Лазарь упоминается в Святом Евангелии еще один раз: когда за 6 дней до Пасхи Господь опять пришел в Вифанию, там был и воскрешенный Лазарь (Ин.12:1-2, Ин.12:9-11). После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил.

Святые мощи епископа Лазаря были обретены в Китии. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором было написано: "Лазарь Четверодневный, друг Христов". Византийский император Лев Мудрый (886–911) повелел в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь и положить в храме во имя праведного Лазаря.

Полное житие святителя Лазаря Четверодневного, друга Божия

Был родом из Вифании близ Иерусалима, брат Марии и Марфы. Во время Своей жизни Господь любил их и часто посещал их дом в Вифании, называя Лазаря Своим другом (Ин.11:3,5,11).

После преждевременной смерти Лазаря, пролив слезы над его гробом, Господь, как Всесильный, воскресил его из мертвых, когда Лазарь уже четыре дня лежал во гробе и уже смердел (Ин.11:17-45). Это чудо воспоминается Церковью в шестую субботу Великого поста (Лазарева суббота).

После своего воскрешения святой Лазарь удалился на остров Кипр, так как первосвященники положили убить его (Ин.12:9-11), где впоследствии был поставлен епископом.

По преданию, Лазарь, будучи епископом, удостоился посещения Божией Матери и получил от Нее омофор, сделанный Ее руками. После чудесного воскресения святой Лазарь жил еще 30 лет, сохраняя строгое воздержание, и скончался на острове Кипре.

Паломникам, посещающим Святую Землю, показывают две гробницы праведника: одну в Вифании в Иерусалиме, а другую в городе Китим на острове Кипре. Не доезжая до Святого Града около двух с половиной верст, паломники посещают Вифанию, расположенную на восточной стороне одного предхолмия Елеонской горы. А немного северо-восточнее и ниже указывают гробницу Лазаря, почитаемую также и магометанами. Небольшой вход, пробитый в скале, ведет в узкую глубокую пещеру. Спустившись по 25 ступеням, паломники встречают небольшую площадку с каменным столом в углу, служащим престолом в дни богослужений в Лазареву субботу. Площадка считается местом воззвания Господа: «Лазаре, гряди вон!» Еще пять ступеней вниз – и погребальная пещера. Здесь обыкновенно прочитывают Евангелие от Иоанна о воскресении Лазаря (Ин.11:1-7,11-45) и тропари Вербной недели. Сначала Господь был встречен Марфой, потом Марией, когда Он шел ко гробу возбудить друга Лазаря, – тут расположен большой округленный «камень беседы», от которого многие получают исцеления.

А на острове Кипре существует вторая гробница праведного Лазаря. В 90 км от города Лимассола, по дороге, лежащей между сопок, паломники прибывают в город Ларнаки, где находится храм, посвященный Лазарю, там он служил. Храм стоит на месте первоначальной церкви IX–Х вв., построенной над могилой Лазаря. Настоящее здание храма XVII в. сделано из камня, размер его 35х17 м, имеются две двери (с севера и запада), трехъярусная колокольня, обширный двор, музей. Храм четырехстолпный, если два столпа считать и в алтаре, то шестистолпный, все покрыто мрамором. Имеются три боковых придела. По центру – большая люстра: 5 ярусов свечей снизу и три яруса сверху, и две люстры по бокам. Слева от алтаря находится чудотворная икона Богоматери, а справа у алтаря пещера – гробница праведного Лазаря. Сзади храма на высоте расположены хоры. Вход в пещеру идет по семи ступеням под алтарь храма. Размер пещеры 6х12 м. Мощи праведного Лазаря находятся посередине: глава и половина его костей. А вторая половина мощей была в Константинополе, крестоносцы в 1291 г. унесли их во Францию, в Марсель. Справа находится иконостас, в котором иконы расположены в три ряда, и имеются украшения в два ряда между иконами. Поперек пещеры стоит гробница с надписью: «Лазарь – друг Божий». Рака – как стол, как бы ванна большая, каменная – 1,3х0,8х0,7 м. Храм – с колокольней, по длине храма проходит галерея 2,5-3 м высоты, как коридор по поверхности двора, есть боковые двери: северные и южные, с запада – большие входные. И имеются две кафедры боковые для проповедников. Это место также почитается всеми православными христианами как великая святыня, как доказательство несомненной милости, любви и всемогущества Божия. Воскресение Лазаря явило власть и могущество над смертью.

+++

Воскрешение праведного Лазаря. Святоотеческие толкования трудных мест

«Наступает время, когда мертвые услышат

глас Сына Божия и, услышав, оживут»

(Ин.5: 25)

I. Вера Моисею и пророкам, исцеление слепорожденного,

притча о богаче и нищем Лазаре

«Если Моисея и пророков не слушают,

то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят»

(Лк. 16: 31)

Невообразимое количество чудес сотворил Господь над народом израильским. Но большее из всех — воскрешение Лазаря. Дивный Ловец человеков избрал непокорных иудеев очевидцами чуда, и те сами показали гроб умершего, отвалили камень от входа в пещеру, вдохнули смрад разлагающегося тела. Своими ушами услышали призыв мертвецу воскреснуть, своими глазами увидели первые его шаги по воскресении, своими руками развязали погребальные пелены, убедившись, что это не призрак[1].

Что же, все иудеи уверовали во Христа? — Отнюдь. Но пошли к начальникам и «с этого дня положили убить Иисуса» (Ин. 11: 53). Так подтвердилась правота Господа, изрекшего устами Авраама в притче о богаче и нищем Лазаре: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16: 31). А ведь Израиль ждал Мессию именно в это время. Знали иудеи, что заканчиваются прореченные Даниилом семьдесят седьмин лет от указа о восстановлении Иерусалимского Храма до помазания Святого (Дан. 9: 24), что потомков Иуды покинул царственный скипетр (Быт. 49: 10), а в Назарете появился Учитель, по слову Которого мертвые восстают и прокаженные очищаются. «Исследуйте Писания, …они свидетельствуют обо Мне» (Ин. 5: 39) — обращался Христос к знатокам Писаний. Но те не верили ясным пророчествам и требовали чудес и знамений с неба. Когда же Господь творил чудеса, не верили и им[2].

Воскрешение Лазаря неотделимо от другого, всколыхнувшего Израиль чуда — исцеления слепорожденного (см. Ин. 9: 1-41). Если излечение больного глаза ещё можно приписать человеческому врачебному искусству, то учреждение зрения — одному лишь Божественному действию. Иудеи это чудо отвергли, ибо «не поверили, что он (слепорожденный) был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит?» (Ин. 9: 18-19).

— Как же он видит? — Очевидно, — ответим мы, — силою Того, Кто воскрешал мертвых, повелевал стихиям, умножал хлебы, изгонял бесов, ходил по воде. Силою Того, Кто волен был сотворить и другое неслыханное чудо — воскресить разлагающегося мертвеца и тем самым явить Свое Божество, иудеев сделать безответными, усопшим проповедать разрушение Ада, а живым — всеобщее воскресение.

II. Воскрешение Лазаря

как великое и небывалое чудо

Господь, узнав от посланников Марфы и Марии о болезни Лазаря, пришёл в Вифанию лишь на третий день по его смерти, пробыв «два дня на том месте» (Ин. 11: 6). Промедление Господа прийти на помощь другу Святые Отцы[3] согласно объясняют желанием воскресить настоящего мертвеца, четверодневного и смердящего — чудо, дотоле неизвестное Израилю: «Для чего же ‘пробыл’? Для того, чтобы скончался и был погребен, чтобы потом никто не мог сказать, что Он воскресил его тогда, как тот еще не умер, что то был только глубокий сон, или расслабление, или лишение чувств, но не смерть. По этой-то причине Он и остался на столько времени, что произошло даже тление, так что говорили: ‘уже смердит’ (Ин. 11: 39)»[4].

«Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами» (Ин. 11: 43-44).

Весьма образно описывает это чудо святитель Амфилохий Иконийский: «Только Господь возгласил: ‘Лазарь, иди вон!’ (Ин. 11: 43), и тотчас тело исполнилось жизнью, волосы вновь произросли, пропорции тела пришли в надлежащее соотношение, жилы снова наполнились чистой кровью. Ад, пораженный в самые недра, отпустил Лазаря. Душа Лазаря, вновь возвращенная и призванная святыми ангелами, соединилась с собственным телом»[5].

Случалось и раньше, что величайшие пророки Израиля воскрешали мертвых, но никогда они не воскрешали тех, чьих тел коснулось тление. «Кто виде, кто слыша, яко воста человек мертвый смердящий? Илиа убо воздвиже и Елиссей, но не от гроба, но ниже четверодневна», — возглашает святая Церковь устами прп. Андрея Критского на повечерии пятка седмицы ваий[6].

К чуду воскресения присоединилось и другое чудо — Лазарь, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами» (Ин. 11: 44), свободно двигался[7]: «Связан ногама Лазарь хождаше, чудо в чудесех: ибо болий явися возбраняющаго укрепляяй и Христос: Егоже слову вся раболепно служат, яко Богу и Владыце работающа»[8].

III. Воскрешение Лазаря как проявление

истинного Боговоплощения Иисуса Христа

По учению Православной Церкви, выраженному в песнопениях Лазаревой субботы, Христос явил свои истинные Божество и человечество в воскрешении Лазаря: «Уверяя Слове, Воскресение Твое, призвал еси Лазаря из гроба, и воздвигл еси яко Бог, да покажеши людем Бога же и Человека вкупе воистинне суща»[9], «Два предлагая действа Твоя, показал еси существ Спасе сугубство: Бог бо еси и Человек»[10], «Всем Пребожественнаго познание Божества показал еси, из мертвых возставив четверодневнаго Лазаря Владыко»[11], «Бог сый истинный, Лазарево ведал еси успение, и сие учеником Твоим провозвестил еси, уверяя Владыко Божества Своего неопредельное действо»[12].

«Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер» (Ин. 11: 14).

Всеведение Божие

В этих словах Иисуса Христа, телесно находившегося вдалеке от места болезни и кончины друга, проявилось Всеведение Божие: «Темже апостолом яко проведец Бог, Лазареву смерть предрекл еси. В Вифании же присутствуяй людем, друга Твоего гроба не неведый, уведети вопрошал еси яко Человек. Но Тобою четверодневен воскресый, Божественную Твою державу яви»[13].

«Иисус прослезился» (Ин. 11: 35).

Непризрачное боговоплощение

Слезы Спасителя свидетельствовали о Его истинном, а не призрачном Боговоплощении, как пишет о том святитель Иоанн Златоуст: «Для чего евангелист тщательно и не раз замечает, что Он плакал и что Он удерживал скорбь? Для того, чтобы ты знал, что Он истинно облечен был нашим естеством»[14]. Творцы канонов седмицы ваий и Лазаревой субботы преподобные Андрей Критский, Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский и Феофан Начертанный с большим умилением и сердечным чувством описывают слёзы Богочеловека: «Прослезился еси Господи, над Лазарем, показуя воплощение смотрения Твоего, и яко естеством Бог сый, естеством по нам был еси Человек»[15], «Пролияв над другом слезы смотрения ради, показал еси плоть от нас вземлемую, существом не мнением Спасе, соединившуюся Тебе, и яко Человеколюбец Бог, сего абие возгласив воздвигл еси»[16], «Представ Ты гробу чудотворче Господи, в Вифании над Лазарем прослезился еси, законом естества, плоть Твою уверяя, Иисусе Боже мой, юже восприял еси»[17], «Плотию описан сый Неописанный, в Вифанию пришед, яко Человек Владыко слезиши над Лазарем, яко Бог же хотя воскрешаеши четверодневнаго»[18], «Ходиши, и слезиши, вещаеши же Спасе мой, человеческое показуя Твое действо: Божественное же являя, воздвизаеши Лазаря»[19].

Впрочем, некоторые обстоятельства совершения чуда могли дать повод к сомнению в Божественности Спасителя. Действительно, зачем Всеведущему Богу спрашивать иудеев о Лазаре: «где вы положили его» (Ин. 11: 34)? Зачем Всемогущему молиться кому бы то ни было, чтобы сотворить чудо (Ин. 11: 41-42)? В IV веке подобными доводами свою ересь оправдывали аномеи, отрицавшие не только единосущность Отца и Сына, но и само подобие Сына Отцу. Вплоть до нашего времени лукаво спрашивают об этом иудеи и гностики.

«Где вы положили его?» (Ин. 11: 34).

Иудеи — главные свидетели

Действительно, зачем Всеведущему Богу спрашивать, где положили Лазаря: «Чудо странное и преславное, како Создатель всех, еже не неведяше, яко не ведый вопрошаше: где лежит, егоже рыдаете? где погребеся Лазарь, егоже помале из мертвых жива вам воскрешу Аз»[20]?

Ясно, что мнимое неведение Христа здесь не при чём, как пишет о том Златоуст: «Ты говоришь, иудей, что Христос не знал этого, если сказал: ‘где вы положили его?’ Так и Отец не знал в раю, где скрылся Адам, если Он ходил как бы ища его в раю, и говорил: ‘Адам, где ты (Быт. 3: 9)?’ … Что же скажешь, когда услышишь Бога, говорящего Каину: ‘где Авель, брат твой (Быт. 4: 9)?’ … Если то означает неведение, то и это означает неведение»[21].

Зачем же тогда Господь спрашивает об этом? По мысли святителей Иоанна Златоуста[22] и Василия Великого, преподобных Андрея Критского[23] и Ефрема Сирина, вопрос «Где вы положили его?», был задан с одной только целью: привести вопрошавших иудеев на место намечавшегося чуда в качестве свидетелей воскрешения: «Конечно, дает сие повод дерзким совопросникам, но яснее солнца, что не имел Он нужды спрашивать. А тем, что сказал ‘Где положили его?’ хотел подтвердить, что Лазарь действительно был погребен. Спросил не о том, ‘где гроб?’, но о том, ‘где положили мертвеца?’. Знал упорство иудеев, с каким отрицали славные дела Его и связал Своим вопросом ‘Где положили умершего?’ Не о том спросил, где положен или погребен Лазарь, но ‘где положили его?’ Покажите Мне это вы сами, неверующие»[24].

Странная молитва.

Единство воли Отца и Сына

«Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Ин. 11: 41-42).

Прежде чем уразуметь, для кого была сотворена эта молитва и была ли она нужна для воскрешения Лазаря, зададимся вопросом, унизило ли Сына Его молитвенное обращение к Отцу? Еретики-аномеи считали, что да, унизило: «Как молившийся может быть подобным принимающему молитву? Один молится, а другой принимает молитву», равно как и служащий меньше того, кому служит. Однако Христос, пришедший «не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10: 45), собственноручно умыл ноги двенадцати апостолам, в числе которых был и Иуда: «и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего» (Ин. 13: 10-11). Но, очевидно, Христос выше и Апостолов и, тем более, предателя-Иуды, а значит, и молитва Его ко Отцу никак не умалила Его Божественного достоинства.

Аномеи усматривали в молитве Иисуса источник чудес, Им совершённых: «Если бы Он не помолился, то и не воскресил бы Лазаря». Однако, Христос творил многие чудеса, никому не молясь. Святитель Иоанн Златоуст перечисляет: «Как же другое Он без молитвы совершал, говоря, например: тебе говорю, демон, ‘выйди из него’ (Мк. 9: 25), и еще: ‘хочу, очистись’ (Мк. 1: 41), также: ‘возьми постель твою и ходи’ (Ин. 5: 8), и: ‘прощаются тебе грехи твои’ (Мф. 9: 2), и говоря морю: ‘умолкни, перестань’ (Мк. 4: 39)»? [25]

Спросим и ещё, воскрес ли Лазарь после этой молитвы? — Очевидно, нет: «Когда совершилась молитва, то мертвый не воскрес; а когда Он сказал: ‘Лазарь, иди вон!’, тогда мертвый воскрес. О ад! Совершилась молитва, и ты не освобождаешь мертвого? — Нет, говорит ад. Почему? — Потому, что мне не дано повеления. Я — страж, удерживающий здесь виновного; если не получаю повеления, то и не отпускаю; молитва же была не для меня, а для присутствовавших неверных; не получая повеления, я не отпускаю виновного; ожидаю голоса, чтобы освободить душу»[26].

Вчитаемся внимательно в слова Христовой молитвы: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Ин. 11: 41-42).

Нет здесь прошения ко Отцу воскресить умершего Лазаря, ослабить оковы смерти, восстановить истлевшее тело и вернуть в него душу. В этой молитве вообще нет никакого прошения, а значит, не она стала источником чуда[27]. Значит, не о мнимой неравночестности Сына Отцу свидетельствовала эта молитва, но о единстве воли и природы Отца и Сына, как пишет о том преподобный Андрей: «так Он говорит для Иудеев, показывая, что Он пришел с неба, и что Он есть Сын Божий и Бог, и что все творит по намерению Отца, как имеющий с Ним одну волю и природу. И поскольку был человек, то и говорит по-человечески, дабы не показалось несущественным вочеловечение»[28].

— Зачем же тогда молился Христос?

— Ради Марфы, просившей: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог» (Ин. 11: 21-22). Марфа просила Христа помолиться — Господь помолился.

— Ради иудеев, устами лукаво чтивших Отца, но не признававших Сына: «Почитая Твоего Отца, и показуя, яко не богопротивен еси, молитву дееши Христе, самовластно воздвиг четверодневнаго»[29].

IV. Воскрешение Лазаря как начаток разрушения ада

и образ будущего воскресения мертвых

«Наступает время, когда мертвые услышат

глас Сына Божия и, услышав, оживут»

(Ин. 5: 25)

Грехопадением Адама и Евы в мир вошла смерть. Все люди, включая ветхозаветных праведников и пророков, по смерти своей шли в ад. Его держава казалась столь непоколебимой и вечной, что даже среди богоизбранного народа появилось немалое число тех, кто «говорил, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа» (Деян. 23: 8). И саддукеев, и Марфу, и всех нас, читающих евангельские строки, следовало научить воскресению, уверив в его реальности: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже»[30]. На Лазаре исполнились пророческие слова Господа, сказанные Им ранее: «Наступает время, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут» (Ин. 5: 25).

Воскрешением истлевающего мертвеца устои ада поколебались, и для томящихся в нём появилась надежда. В каноне на повечерие пятка седмицы ваий Церковь живописует ад ревнивым существом, которое впервые за тысячелетия владычества над умершими испугалось разорения собственных владений и оттого готово пожертвовать одним пленником, лишь бы не потерять многих: «Молю тя Лазаре, ад рече, востани, изыди от заклепов моих скоро, отыди убо: добро бо мне единаго рыдати горце отъемлема, нежели всех, ихже прежде алча поглотих»[31], «Что не востанеши Лазаре скоро, воззва из долу ад рыдая? что не абие воскрес течеши отсюду? Да не и других ми пленит Христос, воскресив тя»[32]. Святые Отцы единодушно замечают, что не призови Господь конкретного имени, весь ад преждевременно опустел бы, ибо тогда все умершие бы воскресли: «Чтобы, обратив речь вообще к мертвым, не вызвать всех из гробов, Он поэтому и говорит: ‘Лазарь, иди вон!’, тебя одного Я вызываю в присутствии этого народа»[33].

В воскрешении Лазаря Господь ясно показал черты и всеобщего воскресения — великого и страшного таинства, имеющего случиться в последний день. Так, рассуждая о всеобщности воскресения, преподобный Ефрем Сирин замечает, что неслучайно Господь воскресил 3 людей: девочку, лишь только усопшую, юношу, несомого на кладбище, и истлевающего Лазаря: «В доме, на пути и из гроба возвращал Он умерших к жизни, чтобы на всей дороге смерти поставить путемерия, по всей стезе умерших рассеять надежду жизни, и в начале, и в середине, и в конце ее явить воскресение»[34]. Как и воскрешение Лазаря, всеобщее воскресение произойдёт в одно мгновение ока. Ибо не выветрился из пещеры смрад разлагающегося тела, как Лазарь, повинуясь властному слову Господа, вышел навстречу потрясенным иудеям, вышел живой, здоровый, наполненный жизненными соками. Громкий голос Спасителя, воззвавшего: «Лазарь, иди вон!» символизировал великую трубу, которая однажды возгласит всеобщее воскресение. Удивительно и то, насколько вифанское чудо совпадает в деталях с откровением апостола Павла о последнем дне мира: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15: 52).

Наконец, явив свою власть над смертью, Христос показал, что и Сам может воскреснуть, если Ему придётся вкусить смерть и сойти во ад. Для нас же особенно важны слова Господа, обращенные к Марфе и сказанные Им перед совершением чуда: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11: 25-26). Евфимий Зигабен, византийский монах-собиратель святоотеческих толкований Четвероевангелия, пишет, что «здесь говорится о верующих во Христа, которые, хотя и умирают смертью на земле, будут жить блаженной жизнью будущего века. А живущие здешней жизнью и верующие не умрут вечной смертью будущего века. Говоря это, Иисус Христос показал, что только в будущем веке есть истинная жизнь и смерть, потому что они не могут изменяться и сменять одна другую, — и что о них-то и нужно больше всего заботиться»[35].

Какую же жизнь выбрали иудеи?

V. Воскрешение Лазаря как отвержение иудеев

«Если бы Я не сотворил между ними дел,

каких никто другой не делал, то не имели бы греха;

а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего»

(Ин. 15: 24)

Иудеи — главные свидетели чуда

Господь, призвавший Апостолов стать ловцами человеков, расставил великолепные ловушки строптивым иудеям, чтобы те, кто с талмудическим упрямством и изворотливостью находили опровержения пророчествам Моисея, Исайи, Даниила и всех вообще пророков о Рождённом от Девы, кто находил изъяны в Его чудесах, сами стали свидетелями такого чуда, которое ни опровергнуть, ни превратно истолковать было бы невозможно.

Вся пятерица чувств пришедших ко гробу иудеев свидетельствовала о воскрешении Лазаря, как пишет о том Златоуст: «Для того и спрашивает: ‘где вы положили его’ (Ин. 11: 34)? — чтобы те, которые сказали: ‘пойди и посмотри’, и которые привели Его, не могли сказать, что Он воскресил другого; чтобы и голос, и руки свидетельствовали: — голос, говоривший: — ‘пойди и посмотри’, — руки, отвалившие камень и разрешившие повязки; также — зрение и слух, — слух, так как слышал голос, — зрение, так как видело исшедшего (из гроба); равно и обоняние, так как оно чувствовало смрад, — ‘уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе’»[36].

Для того Христос медлил два дня, чтобы пеленавшие мертвеца убедились в его смерти и тлении. Для того всеведущий Господь спрашивал, где положили Лазаря, чтобы погребавшие Лазаря привели Христа к месту погребения и сами стали свидетелями чуда[37]. Для того всемогущий Христос, обещавший верующим власть переставлять горы (Мф. 17: 20), не захотел отодвинуть гробовой камень, чтобы отодвинувшие его почувствовали смрад мертвеца. Для того Христос просил развязать воскресшего, чтобы, осязав Лазаря, иудеи убедились, что это не призрак и именно тот, кого они сами пеленали[38].

Где еврейское безумие? где неверие? доколе чуждии, доколе лестцы, зрите умершаго гласом исходяща, и не веруете Христу, воистинну сынове тьмы вси вы[39].

Воскрешением Лазаря Иисус с несомненностью открыл о Себе, что Он Мессия, Сын Божий и Бог. Хранители Виноградника поняли, что пришёл его законный Наследник. И, как было предречено в горькой притче о злых виноградарях, решили убить «Хранящего Израиль» (Пс. 120: 4), совершить поступок столь же чудовищный, сколь и безумный: «Вместо того, чтобы изумиться и подивиться, — совещаются убить Его, — Его, который воскресил мертвого. Какое безумие! Думали предать смерти Того, Кто в телах других побеждал смерть»[40].

Страшный приговор был предварён клеветой: «Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом» (Ин. 11: 48). Иудеи представили Христа мятежником, покушающимся на царскую власть, самозванцем, Который увлечёт за Собой народ на расправу римлян. Но, как пишет Евфимий Зигабен, «Иисус Христос не только не учил восставать против правительства, а напротив, Он повелел платить дань кесарю и уклонился от народа, который хотел сделать Его царем; при Своем путешествии Он всегда соблюдал скромность во всем и заповедовал всем проводить лучшую жизнь, что могло послужить скорее к потере всякой власти»[41]. Да и что за люди произнесли эти слова? — Те, кто призывали впоследствии отпустить мятежника и убийцу Варраву, те, что кричали, что не имеют царя, кроме кесаря.

«Этот Человек много чудес творит. Что нам делать?» (Ин. 11: 47) — вопрошали иудеи. Очевидный ответ даёт Златоуст: «Следовало уверовать, послужить и поклониться, и уже не почитать Его человеком»[42]. Но иудеи «положили убить Иисуса» (Ин. 11: 53) и тем самым обрекли себя на вечную смерть и отвержение. Сами же и изрекли себе приговор: «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Мф. 21: 40-41).

Напрасно иудеи заучивали наизусть слова Моисея о Пророке, Которого надо слушаться, напрасно читали о карах, которые последуют за нарушением этого повеления. Впереди их ожидало разрушение храма, разорение Иерусалима, убийство более миллиона соплеменников, болезни и страшный голод, во время которого матери пожирали своих же детей, позорное рассеяние.

Именно о них прослезился Господь, а не о Лазаре, ибо, как пишет преподобный Андрей, Христос «пришел воскресить Лазаря, и потому бесполезно было бы плакать о том, кто должен воскреснуть. А об иудеях поистине надлежало плакать, поскольку Он предвидел, что и по соделании чуда они останутся в своем неверии»[43].

Хотевшие сохранить земную власть[44], эту власть потеряли: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23: 38).После Распятия Богочеловека Виноградник перешёл в другие руки: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21: 43).

Что же мы, тот самый народ, которому передано Божие Царство, можем почерпнуть в святых евангельских строках, описывающих воскрешение Лазаря?

VI. Воскрешение Лазаря как назидание христианам

«Господи! вот, кого Ты любишь, болен» (Ин. 11:3).

Отношение к несчастьям праведников

Как не поколебаться в вере, видя несчастья праведников? Как не посчитать тех, кого посещают болезни и скорби, отверженными Самим Богом? Подобные вопросы задавали всегда и будут задавать до скончания века. Надо просто принять как факт (в том числе и евангельской истории), что угождающие Богу часто страдают и не вдаваться в более тонкие рассуждения. Вот что пишет святитель Иоанн Златоуст в связи с болезнью Лазаря: «Многие соблазняются, когда видят некоторых угодных Богу людей в каком-либо бедствии, когда видят, например, что они подверглись болезни, или бедности, или чему-нибудь другому подобному; а того не знают, что такие страдания свойственны тем, которые особенно любезны Богу. Так вот и Лазарь был из друзей Христовых, а был болен, как это именно говорили и пославшие: ‘вот, кого Ты любишь, болен’ (Ин. 11: 3)»[45].

Спустя несколько веков после смертельной болезни Лазаря подобными вопросами мучился преподобный Антоний Великий: «Господи! отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бедны, — другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою?»

И он получил ответ, который можно адресовать всем нам, маловерным и сомневающимся в Божием о нас попечении: «Антоний! внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это — душевредно» [46].

«Иисус прослезился» (Ин. 11: 35).

Мера христианского плача

Часто мы видим, как безутешны христиане, потерявшие близкого им человека, словно не христиан хоронят они, словно нет Царства Небесного и не будет всеобщего воскресения. Бывает, наоборот, что смерть близких никак не трогает очерствелые людские сердца.

И то и другое поведение противоестественно человеческой природе, что показал Богочеловек, прослезившись над другом, «образы нам предлагая сердечныя любве»[47]. Преподобный Андрей Критский, творец процитированной песни канона, раскрывает её смысл в «Беседе на четверодневного Лазаря»: «‘Прослезился Иисус’. И тем показал пример, образ и меру, как мы должны плакать об умерших. Прослезился, видя повреждение нашей природы и безобразный вид, какой дает человеку смерть»[48]. То же и святитель Василий Великий: Христос «в некоторую меру и пределы заключил необходимые страстные движения, предотвращая несострадательность, потому что это зверонравно, и не дозволяя предаваться скорби и проливать много слёз, потому что это малодушно»[49].

«Когда же услышал, что [Лазарь] болен,

то пробыл два дня на том месте, где находился» (Ин. 11: 6).

Смиренное поведение

Всемогущий Господь отложил свой приход в Вифанию не только для того, чтобы Лазарь умер, был погребён и начал истлевать, но и для того, чтобы «кто-нибудь не почел неприличным то, что Он по первому слуху спешит показать чудо»[50]. Христос учит нас, насколько бережно и нетщеславно следует распоряжаться Божиими дарами: «Божества Твоего Христе, подавая учеником Твоим образ, в народех смирял еси Себе, утаитися хотя»[51].

Насколько небезопасно тщеславиться полученными от Бога дарами благодати, видно из истории, описанной в «Древнем Патерике» об иноке высокой жизни, который прилюдно сотворил некое чудо:

Авва Антоний услышал об одном молодом монахе, что сотворил на пути такое чудо: увидев некоторых старцев, которые путешествовали и утомились на пути, он велел диким ослам подойти к ним и на себе нести старцев, пока не дойдут до Антония. Когда старцы рассказали об этом авве Антонию, он сказал им: «Мне кажется, что монах сей есть корабль, исполненный благ, но не знаю, войдет ли он в пристань». Спустя несколько времени авва Антоний вдруг начал плакать, рвать на себе волосы и рыдать. Ученики спросили его: «О чем плачешь, авва?» Старец отвечал им: «Сейчас пал великий столп Церкви!» Это он говорил о молодом монахе. «Но пойдите сами к нему, — продолжал он, — и посмотрите, что случилось!» Ученики идут, и находят монаха сидящим на рогоже и оплакивающим грех, который он сделал. Увидев учеников Антония, монах говорит им: «Скажите старцу, чтобы он умолил Бога дать мне только десять дней жизни, — и я надеюсь очистить грех свой и покаяться». Но по прошествии пяти дней он скончался[52].

Каиафа, «будучи на тот год первосвященником,

предсказал, что Иисус умрет за народ» (Ин. 11: 51).

Уважение к священному сану

Каиафа, за деньги получивший должность первосвященника и осудивший Господа на смерть, произнёс пророчество, знаменующее саму суть искупительного подвига Иисуса Христа: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин. 11: 50). Почему же Дух говорил устами нечестивца? — Потому, отвечает Златоуст, что Каиафа, несмотря на все свои преступления и злой нрав, был законным архиереем: «Удостоившись вполне архиерейства, хотя был недостоин, он пророчествовал, сам не разумея того, что говорил. Благодать воспользовалась только его устами, но не коснулась нечистого сердца… Однако же и при этом Дух еще присущ был им. Только тогда, когда они воздвигли руки на Христа, Он оставил их и перешел на апостолов»[53].

Так и священнослужитель, как бы плохо не жил, является орудием Духа Божия и исполнителем Его Таинств до тех пор, пока с него не сняли священный сан. Оттого так страшно впасть в осуждение священников, пусть даже проводящих нечестивую жизнь, хотя и это часто бывает одной лишь видимостью, ибо, как пишет святитель Игнатий, «бесчестие, нанесенное служителям алтаря, относится к алтарю, к Присутствующему в нем и Поклоняемому Богу».

VII. Воскрешение Лазаря как аллегория исцеления души

Лазарь, четверодневный обитатель мрачной страны мертвых, есть образ нашей души, мертвой добродетелями и издающей смрад греховных навыков. Мало кто из христиан, читающих святые строки о восставлении четверодневного мертвеца, не вздыхал затем вместе с преподобным гимнографом о собственном восставлении и прощении грехов: «Лазаря воздвигл еси Божественным Христе глаголом: и мене многими прегрешеньми умерша возстави, молюся»[54], «Мертва смердяща Лазаря воздвигнувый Христе четверодневна, возстави мя умерша ныне грехи моими, и положена в рове, и темней сени смертней, и яко благоутробен избави и спаси мя»[55], «исхити мя от страстей моих, якоже прежде четверодневна Твоего друга Лазаря»[56], «Мертвеца смердяща, связана повойми, Владыко, воздвигнул еси, и мене связанаго пленицами прегрешений, возстави поюща» [57].

Преподобный Андрей Критский видит в воскрешении Лазаря торжество благодати над мертвящей буквой Закона: «Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера — мрачное сердце иудеев, и камень лежал на ней — грубое и жестокое неверие. Сказал Иисус: отнимите камень. Тяжелый — непослушания — отвалите камень, чтобы извлечь мертвенное из буквы Писания. Отнимите камень — неудобоносимый ярем Закона, чтобы могли принять животворное Слово благодати. Отнимите камень — покрывающий и отягощающий ум»[58].

Но все вообще Отцы аллегорический смысл воскрешения Лазаря относят к воскрешению нашего внутреннего человека. Наиболее образно, живо и полно пишет об этом блаженный Феофилакт Болгарский[59]: «Ум наш — друг Христов, но часто побеждается слабостью человеческой природы, впадает в грех и умирает смертью духовною и самою жалкою, но со стороны Христа удостаиваемою сожаления, ибо умерший — друг Его. Пусть же сестры и сродницы умершего ума — плоть, как Марфа (ибо Марфа телеснее и вещественнее), и душа, как Мария (ибо Мария набожнее и благоговейнее), придут к Христу и припадут пред Ним, ведя вслед за собою и помыслы исповедания, как те — иудеев. Ибо Иуда — значит исповедание. И Господь, без сомнения, предстанет при гробе, лежащее на памяти ослепление повелит отнять, как бы камень какой-нибудь, и приведет на память будущие блага и муки. И воззовет великим голосом евангельской трубы: выйди вон из мира, не погребайся в житейских развлечениях и страстях; — подобно как и ученикам Своим Он говорил: ‘вы не от мира’ (Ин. 15: 19), а апостол Павел: ‘и мы выйдем к Нему за стан’ (Евр. 13: 13), то есть мир, — и таким образом воскресит от греха умершего, которого раны пахли злобой. Умерший издавал запах потому, что был четверодневен, то есть умер для четырех кротких и светлых добродетелей и был празден и недвижим к ним. Впрочем, хотя и был неподвижен и связан по рукам и ногам, сжат узами собственных грехов и казался совершенно бездеятельным, хотя и по лицу был покрыт платком, так что при наложении плотского покрова не мог видеть ничего божественного, кратко сказать, был в самом худом положении и «по деятельности», которая обозначается руками и ногами, и «по созерцанию», которое обозначается покрытым лицом, — итак, хотя он находится в таком бедственном положении, но услышит: развяжите его добрые и служащие спасению ангелы или священники и дайте ему прощение грехов, пусть он идет и приступит к деланию добра».

Чего да сподобит нас милосердный Господь!

10 апреля 2009 г.

Литература

- Библия. М.: Российское Библейское общество. 2004.

- Триодь постная. В 2-х ч. М.: Издание Московской Патриархии. 1992.

- Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Творения. СПб.: Изд. СПбДА, 1898. Т. 1, ч. 2. Репринт.

- Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Творения. СПб.: Изд. СПбДА, 1902. Т. 8, ч. 1. Репринт.

- Амфилохий Иконийский, святитель. Слово на воскрешение Лазаря// http://www.portal-slovo.ru/theology/37620.php

- Василий Великий, святитель. О скорби и слезах Иисуса Христа перед воскрешением Лазаря. Цит. по: Барсов М. Толкование // Сб. ст. по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия, с библиографическим указателем. СПб.: Синодальная типография. 1893. Т. 2. С. 300. Репринт.

- Ефрем Сирин, преподобный. О воскрешении Лазаря. Цит. по: Барсов М. Толкование. С. 292-295.

- Андрей Критский, преподобный. Беседа на Четвертодневного Лазаря // Христианское чтение. 1826. XXII.

- Игнатий Брянчанинов, святитель. Проповеди // Собр. соч. в 7-ми т. М.: Благовест, 2001. Т. 4.

- Игнатий Брянчанинов, святитель. Отечник // Собр. соч. в 7-ми т. Т. 6.

- Древний патерик, изложенный по главам. М.: Изд-во Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. 1891. Репринт.

- Евфимий Зигабен, монах. Толкование Евангелия от Иоанна, составленное по древним святоотеческим толкованиям византийским XII века. Киев, 1887. Т. 2. Репринт.

- Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна // Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Четвероевангелие. М.: Сретенский монастырь, 2000. Т. 2.

[1] Вот как описывает воскрешение четверодневного Лазаря один из великих каппадокийцев, святитель Амфилохий Иконийский: «Только это чудо они не могли оклеветать. Они оклеветали исцеление слепорожденного, говоря: 'Это он. Это не он. Похож на него' (Ин. 9: 9). Они оклеветали воскрешение дочери Иаира, говоря, что она находилась в глубоком сне и не была предана совершенной смерти. Они оклеветали воскрешение единородного сына вдовы, говоря, что он только принял на себя вид смерти и не был поглощен властью смерти. Они оклеветали чудо с засохшей смоковницей, говоря, что она засохла от скудости почвы, а не по слову Господа. Они оклеветали превращение воды в вино, говоря, что это была шутка над теми, кто уже опьянел на пиру и ничего не чувствовал. Только воскресение Лазаря они не могли оклеветать. Они знали Лазаря. Он был известный муж. Они пришли на погребение, они видели запечатанный гроб, они, согласно обычаю, на поминальном обеде утешали Марфу и Марию, сестер Лазаря. Они знали, что уже ровно как четыре дня он положен в гроб, и что четверодневный мертвец весь подвергся разложению: тело истлело, составы с костьми окоченели, жилы ослабли, внутренности распались, чрево истекло. Зная это, они смутились, когда увидели воскресшего Лазаря целым, здравым, совершенным, только что созданным, сияющего возвращенной жизнью. Они едва не лишились чувств, поскольку не находили слов для объяснения и не знали, как им оклеветать воскресение Лазаря, поскольку Господь учинил это» (Амфилохий Иконийский, святитель. Слово на воскрешение Лазаря).

[2] Отчего так? Святитель Игнатий (Брянчанинов) в своей «Беседе о чудесах и знамениях» пишет «Существенный деятель — слово. Не нужны там знамения, где приемлется слово, по причине понятого достоинства, принадлежащего слову. Знамения — снисхождение к немощи человеческой. Иначе действует слово, и иначе знамения. Слово действует непосредственно на ум и сердце; знамения действуют на ум и сердце посредством телесных чувств. Последствия подействовавшего слова сильнее, определеннее, нежели последствия от действия знамений. Когда действуют вместе и слово и знамения, тогда действие знамения остается как бы непримеченным, по причине обильного действия от слова». (Игнатий Брянчанинов, святитель. Собр. соч. М., 2001. Т. 4: Проповеди. С. 377-378).

[3] Вот что пишет прп. Андрей Критский в своей «Беседе на Четвертодневного Лазаря»: «Христос предвидел, что больной непременно умрет. И потому, желая отклонить сомнения от людей подозрительных, отсрочивает на некоторое время путь свой, ожидая, пока он испустит дыхание, и погребен будет». То же пишут блаженный Феофилакт и Евфимий Зигабен, чьи толкования на Евангелие от Иоанна вторичны по отношению к трудам свт. Иоанна Златоуста, прпп. Ефрема Сирина и Андрея Критского.

[4] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна // Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Творения. СПб.: Изд. СПбДА, 1902. Т. 8, ч. 1. Беседа LXIII. С. 413.

[5] Амфилохий Иконийский, святитель. Слово на воскрешение Лазаря.

[6] Андрей Критский, преподобный. Канон на повечерии пятка седмицы ваий. Песнь 4.

[7] «И более всего славно было то, что он беспрепятственно шествовал, хотя ноги и лицо его были со всех сторон обвиты погребальными пеленами» (Амфилохий Иконийский, святитель. Слово на воскрешение Лазаря).

[8] Иоанн Дамаскин, преподобный. Канон на утрене Лазаревой субботы. Песнь 5.

[9] Андрей Критский, преподобный. Канон на повечерии пятка седмицы ваий. Песнь 8.

[10] Иоанн Дамаскин, преподобный. Канон на утрене Лазаревой субботы. Песнь 3.

[11] Канон на утрене Лазаревой субботы. Творение господина Феофана. Песнь 1.

[12] Иоанн Дамаскин, преподобный. Канон на утрене Лазаревой субботы. Песнь 5.

[13] Там же.

[14] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXIV. С. 423.

[15] Андрей Критский, преподобный. Канон на повечерии пятка седмицы ваий. Песнь 1.

[16] Там же. Песнь 3.

[17] Иоанн Дамаскин, преподобный. Канон на утрене Лазаревой субботы. Песнь 3.

[18] Там же. Песнь 5.

[19] Там же. Песнь 8.

[20] Андрей Критский, преподобный. Канон на повечерии пятка седмицы ваий. Песнь 3.

[21] Иоанн Златоуст, святитель. Против аномеев слово девятое // Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Творения. СПб.: Изд. СПбДА, 1898. Т. 1, ч. 2.

[22] «Для того и спрашивает: ‘где вы положили его’ (Ин. 11: 34)? — чтобы те, которые сказали: ‘пойди и посмотри’, и которые привели Его, не могли сказать, что Он воскресил другого; чтобы и голос, и руки свидетельствовали: — голос, говоривший: — ‘пойди и посмотри’, — руки, отвалившие камень и разрешившие повязки; также — зрение и слух, — слух, так как слышал голос, — зрение, так как видело исшедшего (из гроба); равно и обоняние, так как оно чувствовало смрад, — ‘уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе’». Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXIV. С. 424.

[23] «Где вы положили его? Вас, говорит, спрашиваю, которых хочу иметь свидетелями. Сами идите, и покажите гроб. Где вы положили его? Не от незнания вопрошает. Иначе как Он, будучи в дальнем расстоянии от места, могбы сказать: ‘Лазарь умер’?» (Андрей Критский, преподобный. Беседа на Четвертодневного Лазаря. Христианское чтение. 1826. XXII. С. 5).

[24] Ефрем Сирин, преподобный. О воскресении Лазаря. Цит. по: Барсов. М. Толкование // Сб. ст. по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия, с библиографическим указателем. СПб.: Синодальная типография. Т. 2. С. 293.

[25] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXIV. С. 431.

[26] См.: Иоанн Златоуст, святитель. Против аномеев слово девятое.

[27] Святитель Иоанн Златоуст: «‘Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня’ (Ин. 11: 41). Что это? По виду своему разве это молитва, разве это прошение?‘Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня: Я же, говорит, и знал, что Ты всегда услышишь Меня’ (ст. 42). Если же Ты, Господи, знаешь, что Отец всегда слушает Тебя, то для чего приступаешь к Нему с тем, что знаешь? ‘Я знаю, — говорит Он, — что Отец всегда слушает Меня, но для народа, здесь стоящего, сказал, чтобы поверили, что Ты послал Меня’ (ст. 42). Молился ли Он о покойнике? Просил ли, чтобы воскрес Лазарь? Сказал ли: ‘Отче, повели, чтобы смерть повиновалась?’ Сказал ли: ‘Отче, повели аду, чтобы он не заключал врат, но скоро возвратил мертвеца?’‘Но для народа, — говорит Он, —здесь стоящего, сказал, чтобы поверили, что Ты послал Меня’. Таким образом это действие было не для чуда, но для поучения присутствовавших» (см.: Иоанн Златоуст, святитель. Против аномеев слово девятое).

Ту же мысль развивает преподобный Андрей Критский в своей «Беседе на Четверодневного Лазаря»: «Благодарит Отца, не потому, чтобы что-нибудь получил от Него. Ибо не просил. ‘Хвалу Тебе воздаю, — говорит, —что Ты услышал Меня’. Но совсем не просил, не умолял. Посему излишними кажутся слова:‘что Ты услышал Меня’. Впрочем, так Он говорит для иудеев, показывая, что Он пришел с неба, и что Он есть Сын Божий и Бог, и что все творит по намерению Отца, как имеющий с Ним одну волю и природу. И поелику был человек, то и говорит по-человечески, дабы не показалось несущественным вочеловечение». (Андрей Критский, преподобный. Беседа на Четвертодневного Лазаря. С. 5.)

[28] Андрей Критский, преподобный. Беседа на Четвертодневного Лазаря. С. 5.

[29] Иоанн Дамаскин, преподобный. Канон на утрене Лазаревой субботы. Песнь 8.

[30] Тропарь праздника.

[31] Андрей Критский, преподобный. Канон на повечерии пятка седмицы ваий. Песнь 7.

[32] Там же.

[33] См.: Иоанн Златоуст, святитель. Против аномеев слово девятое.

[34] Ефрем Сирин, преподобный. О воскресении Лазаря. Цит. по : Барсов. М. Толкование. С. 293.

[35] См.: Евфимий Зигабен, монах. Толкование Евангелия от Иоанна, составленное по древним святоотеческим толкованиям византийским XII века. Киев, 1887. Т. 2.

[36] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXIV. С. 424.

[37] «Неужели не знал место Владыка каждого места? Знал Он место, но сделал так, чтобы все были вынуждены вновь последовать за Иисусом, чтобы, увидев воочию воскресение, стать неложными вестниками» (см.: Амфилохий Иконийский, святитель. Слово на воскрешение Лазаря).

[38] «Тот, Кто разрешил душу от уз смерти, разрушил врата ада, сокрушил врата медные и двери железные, Тот, освободив душу от уз смерти, неужели не мог освободить мертвого и от погребальных пелен? Конечно, мог; но Он повелевает иудеям развязать пелены, которыми они обвили Лазаря при погребении, чтобы они признали эти пелены, и на основании того, что сами сделали, убедились, что это тот самый Лазарь, которого они приготовляли к погребению, и что здесь — Христос, пришедшей в мир по благоволению Отца, имея власть над жизнию и смертию» (см.: Иоанн Златоуст, святитель. Против аномеев слово девятое).

То же говорит в своей «Беседе» преподобный Андрей Критский: «Чтобы не могли ничего сказать коварные иудеи, самих их заставляет развязать Лазаря, как бы так говоря: собственными руками вы развяжите его, и будьте свидетелями чуда».

А обобщает Евфимий Зигабен: «Но для чего Иисус Христос не воскресил Лазаря, когда лежал камень при гробе? Для того, чтобы самыми важными свидетелями чуда были те, которые отняли камень и первыми почувствовали сильный запах трупа. Поэтому-то Иисус Христос не воскресил Лазаря заочно, но пришел в сопровождении многих на гроб, воскресил его, обвитого погребальными пеленами и платком, и повелел развязать, чтобы истина этого несказанного чуда была засвидетельствована чрез все это, и чтобы опять не возникло какое-либо сомнение, как относительно исцеления слепорожденного» (Евфимий Зигабен, монах. Толкование Евангелия от Иоанна).

[39] Андрей Критский, преподобный. Канон на повечерии пятка седмицы ваий. Песнь 3.

[40] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXIV. С. 433-434.

[41] См.: Евфимий Зигабен, монах. Толкование Евангелия от Иоанна.

Толкование Евфимия восходит к толкованию Златоуста: «Что такое замышляют они сделать? Хотят уже возмутить народ, как будто бы им угрожает опасность по подозрению в похищении верховной власти. Как скоро, говорят, римляне узнают об Нем, как о предводителе народа, они заподозрят нас, возьмут и разрушат наш город. Почему же, скажи мне? Разве Он учил измене? Не заповедал ли Он давать дань кесарю? Не хотели ли вы сделать Его царем, и Он — скрылся? Не скромную ли и простую проводил Он жизнь, не имея ни дома, ни чего-либо подобного? Очевидно, они говорили так не из опасения, но из зависти. И однако же это случилось, хотя и против их ожидания: (римляне) взяли и народ и город, взяли потому, что они умертвили Его» (Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXIV. С. 434).

[42] Там же.

[43] Андрей Критский, преподобный. Беседа на Четвертодневного Лазаря. С. 5.

[44] Как тут не вспомнить ещё об одном святом Лазаре — короле сербов, у которого также был выбор между земным и Небесным Царством! Лазарь выбрал Царство Небесное и погиб со всем своим войском в великой и славной Косовской битве, сохранив себя и сербский народ для Горнего Иерусалима.

[45] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXIII. С. 412.

[46] Цит. по: Игнатий Брянчанинов, святитель. Отечник // Собр. соч. в 7-ми т. М.: Благовест, 2001. Т. 6. № 195. С. 33.

[47] Андрей Критский, преподобный. Канон на повечерии пятка седмицы ваий. Песнь 7.

[48] Андрей Критский, преподобный. Беседа на Четвертодневного Лазаря. С. 5.

[49] Василий Великий, святитель. О скорби и слезах Иисуса Христа пред воскрешением Лазаря. Цит. по: Барсов. М. Толкование. С. 293.

О малодушии, которое должно быть чуждо христианам, святитель Иоанн Златоуст пишет подробнее: «Ты рвешь на себе волосы, раздираешь одежду, громко рыдаешь, составляешь вокруг себя позорище, являешься в образе неистовых женщин, — и не думаешь, что оскорбляешь Бога? Как велико твое безумие! Не станут ли смеяться над этим язычники? Не подумают ли, что все у нас — басни? Так, они скажут: воскресения нет, и учение христиан — это смех, обман и выдумка. Женщины у них рыдают так, как бы после настоящей жизни ничего уже не было; они не внимают словам, начертанным в их книгах, а этим сами показывают, что все то вымысел. Если бы они веровали, что умерший не умер, но преставился к лучшей жизни, то не оплакивали бы его, как уже несуществующего, не терзались бы так и не произносили бы этих слов, исполненных неверия: уж не видеть мне тебя больше! Уж не будешь ты опять со мною! Все у них басня. Если они так не веруют высшему из благ, то тем менее всему другому, что у них считается священным». (Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXIII. С. 418).

И далее: «Печалься лучше о грехах: это — хорошая печаль, это — величайшее любомудрие» (Там же. С. 421).

[50] Андрей Критский, преподобный. Беседа на Четвертодневного Лазаря. С. 5.

[51] Иоанн Дамаскин, преподобный. Канон на утрене Лазаревой субботы.

[52] Древний патерик, изложенный по главам. М.: Изд. Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 1891. Гл. 8: О том, что ничего не должно делать напоказ. С. 133.

[53] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. Беседа LXV. С. 437.

[54] Иоанн Дамаскин, преподобный. Канон на утрене Лазаревой субботы. Песнь 3.

[55] Там же. Песнь 5.

[56] Там же.

[57] Там же. Песнь 7.

[58] Андрей Критский, преподобный. Беседа на Четвертодневного Лазаря. С. 5.

[59] Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. Т. 2. Гл. 11. С. 197.

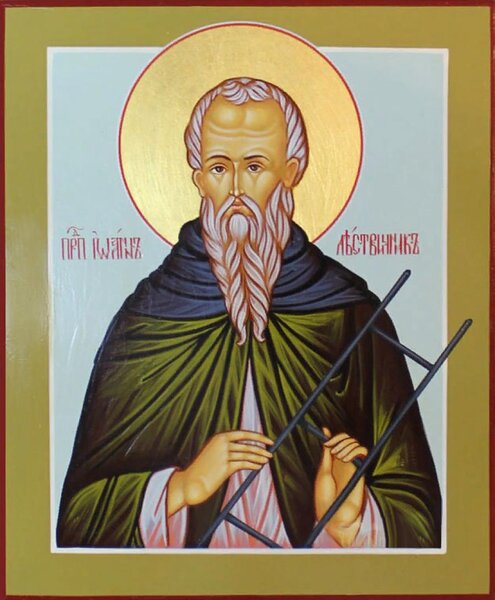

Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого "Лествицей", поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника.

О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии, память которых празднуется Церковью 26 января. Шестнадцати лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал авва Мартирий. После четырех лет пребывания на Синае святой Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19-ти лет преподобный Иоанн подвизался в послушании своему духовному отцу. После смерти аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Не случайно в "Лествице" преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния: "Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние". Сильна и действенна была его святая молитва, об этом свидетельствует пример из жития угодника Божия.

У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего зноя прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн Лествичник находился в это время в своей келлии и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал: "Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?" Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок ответил: "Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал..."

Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но – умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. "Я не постился чрезмерно, – говорит он сам о себе, – и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся..., и Господь скоро спас меня". Примечателен следующий пример смирения преподобного Иоанна Лествичника. Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии, которое они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования.

Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75-ти лет, после сорокалетнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений.

Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна, игумена Раифского монастыря (память в Сырную субботу), и была написана преподобным знаменитая "Лествица" – руководство для восхождения к духовному совершенству. Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного, Раифский игумен от лица всех иноков своей обители просил написать для них "истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лествицу утверждену, которая желающих возводит до Небесных врат..." Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы раифских иноков. Свое творение преподобный так и назвал – "Лествица", объясняя название следующим образом: "Соорудил я лествицу восхождения... от земного во святая... во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения". Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. "Лествица" предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке; во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к Богу, и столпы духовной жизни – преподобный Феодор Студит (память 11 ноября и 26 января), Сергий Радонежский (память 25 сентября и 5 июля), Иосиф Волоколамский (память 9 сентября и 18 октября) и другие – ссылались в своих наставлениях на "Лествицу" как на лучшую книгу для спасительного руководства.

Содержание одной из степеней "Лествицы" (22-я) раскрывает подвиг истребления тщеславия. Преподобный Иоанн пишет: "Тщеславие высказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост – тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь – благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану – попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно всё станет спицами кверху. Тщеславный... на взгляд чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу... Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные... Когда услышишь, что ближний или друг твой в глаза или за глаза злословит тебя, похвали и полюби его... Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит: как быть несносным самому себе? Но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему... Кто превозносится природными дарованиями — счастливым умом, высокой образованностью, чтением, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не приобретает даров сверхъестественных. Ибо кто в малом не верен, тот и во многом будет не верен и тщеславен. Часто случается, что Сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестие... Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором Страшного суда. "Возносяйся смирится" даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше – льстецы, начнут хвалить нас, тотчас приведем себе на память все беззакония свои и найдем, что вовсе не стоим мы того, что нам приписывают".

Этот и другие примеры, находящиеся в "Лествице", служат образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, желающему жить благочестиво, а письменное изложение его мыслей, составляющих плод многих и утонченных наблюдений его над своей душою и глубокого духовного опыта, является руководством и великим пособием на пути к истине и добру.

Степени "Лествицы" – это прехождение из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно может быть достигаемо, ибо, по слову Спасителя, "Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф.11:12).

* * *

Святая Евву́ла Никомидийская

![]()

Краткое житие святой Еввулы Никомидийской

Святая Еввула, мать великомученика Пантелеимона (память 27 июля), скончалась мирно около 303 года ранее мучений своего сына.

Полное житие святой Еввулы Никомидийской

Святая Еввула преставилась ко Господу 30 марта около 303 года в г. Никомидии, незадолго до начала масштабных гонений на христиан со стороны императора Диоклетиана, во время которых пострадал и ее сын – великомученик Пантелеимон. В Синаксарии на этот день говорится, что эта дивная и благодатная жена воистину явила, по Писанию «венец честен мужу своему, славу спасения возведший на главу его», «матерь, о чаде своем веселящаяся».

Будучи рожденной в семье христианских родителей и воспитанной в христианском правоверии, она была сопряжена браком с мужем неверным, то есть – язычником, которого звали Евсторгий. Родители надеялись, что таким образом на дочери их исполнятся слова апостольские: «святится муж неверен о жене верне». Итак, браком сочетавшиеся, были они сопряжены телесами, но духом – разделены. Муж приносил со усердием тучные жертвы языческим идолам, жена же – Истинному Богу жертву хвалы и благодарения на всякий час совершала. Когда же стяжала она во утробе долгожданный плод супружества, возблагодарила Господа и боголюбия ради, добродетели преумножила, всецело во дни и в ночи в молитве к Богу простираясь. Провидев скорое свое отшествие из временной жизни, стремилась святая еще от самой утробы посвятить сына своего Богу. Когда же родилось на свет отроча, то муж праведной Еввулы нарек ему имя Панталеон, что означает – по всему подобный льву, в надежде, что сын его станет великим воином.

Еввула воспитывала сына своего в благочестии, поучая его, по мере возможности, о Едином и Истинном Боге. Все поучения свои слагала блаженная матерь не столько в разум, сколько в тайники сердца отрока, надеясь, что когда придет на него благодать Святого Духа, тогда отверзет ему ум к разумению божественных таин и напомнит все сказанное некогда матерью.

Немногим годам прошедшим, приблизилась святая Еввула к смертному одру и призвала сына своего, чтобы дать ему последнее наставление. Облобызав его и благословив, она, плачущи, говорила такие слова: «чадо, чадо мое любезное, вот, телом ко гробу ныне отхожу, душею же не отлучусь от тебя. Молю тебя, свете мой, да ничто в мире сем не отлучит тебя от любви Божией, на небо очи твои возводи, к Богу Единому взирай, памятуй всевидящее око Его, и помощи от Него взыскуй. Тому всем житием своим подражай, Он милостив, щедр и человеколюбив, так и ты милующее стяжи сердце и милосердию во все дни жизни твоей более всего прилежи».

В этой беседе изливающая слезы Еввула исполнилась благодати Божией и стала говорить пророческими словами: «Вижу взором духовным, насколько Господь мне подает, что лютое гонение на Церковь Божию предстоит, яростью и прещением дышащее. Но вижу, что Великий Бог наш чрез тебя, сын мой, злобу диаволову посрамит и уничижит. Ты бо, словно лев, против самого диавола изыдешь, в выю его поперешь, и о имени Господа нашего Иисуса Христа, как о камень сотрешь. О, каковой чести сподобил меня Господь! И откуда мне сие, да нарекусь великомученикова матерь! Се уже ангели пресветлии предстоят и зовут душу мою к сладчайшему Владыке моему. От юности моей возлюбила я Его и хранила заповеди Его». И так сына своего во объятиях держа, просветилась святая велиим светом и душу в руки Божии предала.

По блаженной кончине святой, отрок рос и укреплялся духом. Благодать же Божия, по молитвам матери его охраняла. Памятуя слова матери своей, что она будет присно пребывать рядом с ним, Панталеон старался проводить внимательное житие. Нравом был он кроток и смирен, послушлив и трудолюбив. Не оставил Бог неплодными молитвы рабы Своей, но со временем привел Панталеона к одному старцу – священнику по имени Ермолай. Когда начал святой проповедовать ему о Господе нашем Иисусе Христе, взыгралось сердце юноши, узнал бо слова матери своей в старческих глаголах.

Был наречен он прозорливым старцем во святой купели Пантелеимоном, что означает «Всемилостивый». По принятии же святого Крещения и святых Христовых Таин причастия, пребыл Пантелеимон с Ермолаем 7 дней, как от источника, живительную воду словес его принимая, утучняя душу свою к плодоносию духовному по благодати Христовой.

После этого и отца своего Евсторгия ко Господу обратил и ко крещению привел, и вместе с ним идолы сокрушил. Евсторгий же по принятии святого крещения настолько изменился духовно, что сделался как младенец прост, кроток и незлобив. Сего ради и Господь вскоре престави его от временного в вечное житие, с супругою своею праведною Еввулою о чаде своем вечно радоваться. Святой же Пантелеимон много о Христе пострадав и имя Его прославив, окончил подвиг мученичества своего.

Главный подвиг Еввулы — подвиг материнства. Благочестивая мать воспитала безмездного врача, целителя и великомученика Церкви Христовой. Поэтому ее и почитают как покровительницу православных матерей. В тропаре святой Еввуле выражена мысль, что святые дети есть дар Божий святым матерям: «Всерадостное дарование от Бога святым женам — святыя дети».

Особым почитанием святая Еввула пользуется в Русском Пантелеимоновом монастыре, где ей была составлена полиелейная служба еще в XIX в. На ее память — 12 апреля — в монастыре совершается Панагир, т.е. всенощное бдение в течение всей ночи по чину престольного праздника, а если этот день выпадает на будничный день великого поста, то праздник переносится на 4-ю или 5-ю Неделю Св. Четыредесятницы.

В 2003 году в Русской Свято-Пантелеимоновой обители на Афоне был создан храм в честь святой праведной Еввулы, который был освящен 9 ноября того же года тогда еще архиепископом Черновицким и Буковинским (ныне Митрополитом Киевским и всея Украины) Онуфрием. Отошедший ко Господу настоятель Пантелеимонова монастыря старец Иеремия любил говорить, что праведная Еввула является второй после Пресвятой Богородицы матерью насельников Русской святогорской обители.